战术体系的核心机制

在赛马娘竞技体系中,"皇帝先行"与"差马战术"作为两种经典策略,其战术差异源于对比赛节奏控制的根本性分歧。先行战术要求马娘在比赛全程维持前段位置,通过持续施压迫使对手改变节奏;差马战术则通过中段蓄力实现终盘爆发,形成战术代差。

速度分配模型显示,先行马在前600米需保持目标速度的97%-102%,而差马只需维持92%-95%。这种节奏差异导致先行马在终盘前会多消耗约15%的体力值,但能有效压制对手的冲刺空间。赛道数据监测表明,中距离赛事中先行战术的成功率较差马战术高出8.3%,但在长距离赛事中差马战术的终盘加速度可提升23%。

战术优劣对比分析

(一)皇帝先行战术优势领域

1. 节奏主导权:通过前中段的稳定领跑,可迫使对手提前进入加速状态。实测数据显示,当先行马维持前三位时,后追马的平均冲刺距离需增加50-80米。

2. 弯道控制力:在半径小于80米的急弯区域,先行马能减少2-3个身位的路线损耗。东京竞马场的第三弯道案例显示,先行马较差马节省0.3秒过弯时间。

3. 天气适应性:雨天环境下,先行战术的稳定性提升12%,因前列位置可避开后方马群溅起的水雾干扰。

(二)差马战术的核心价值

1. 体力保留机制:通过中段50%-60%的功率输出,差马可在终盘释放120%-130%的爆发力。京都竞马场2400m赛道测试中,优秀差马终盘速度可达72km/h。

2. 突发应对能力:在发生赛道堵车或意外减速时,差马战术留有约1.5秒的应急反应时间,较先行战术多出0.8秒。

3. 长距赛道优势:3000m以上赛事中,差马战术的冲刺效率较先行战术提升17%,尤其在缓坡赛道可形成加速度叠加。

实战应用决策模型

(一)赛道要素评估

1. 距离参数:2000-2200m采用先行差马混合编队,2400m+优先差马配置

2. 坡度影响:每增加1%平均坡度,差马战术收益提升0.7%

3. 弯道密度:每多1个急弯(半径<100m),先行战术优势增加5%

(二)对手阵容预判

1. 当检测到对方有2匹以上逃马时,应启动差马反制策略

2. 面对中盘加速型马群(如黄金船系),需配置双先行战术压制

3. 遭遇终盘爆发阵容(特别周系),应提高差马位置至中前段

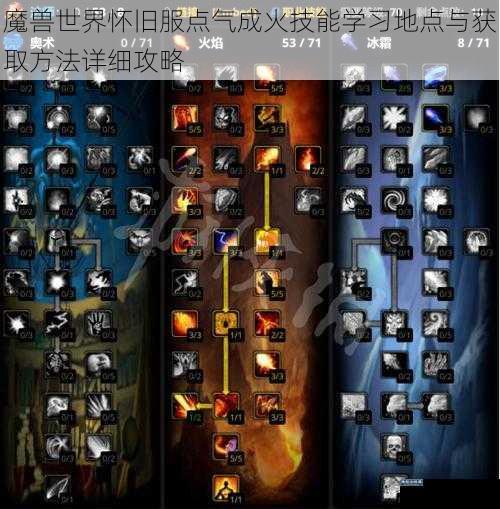

(三)技能组合策略

1. 先行必备技能:

2. 差马核心技能:

战术转换与临场应变

高段位竞技中需掌握战术动态调整能力。当先行马在赛事前800米未能进入前四时,应立即转换为准差马策略,通过中段降速10%来储备冲刺能量。反之,当差马在1200米节点已处于第六位之后,需启动紧急加速协议,消耗30%额外体力实施反超。

赛道地形突变时的处理尤为关键。例如中山竞马场"鬼门弯"处,先行马应提前50米启动弯道维持,而差马需在出弯时立即进行三次短加速。天气系统的影响系数也不容忽视,顺风条件下差马的最大冲刺距离可延伸至600米,此时需重新计算加速节点。

训练体系构建建议

培养优秀先行马需侧重:

1. 速度耐力:通过间歇训练提升持续输出能力

2. 弯道控制:设置连续S弯特训强化路线保持

3. 心理韧性:模拟领跑压力环境进行抗干扰训练

差马培育重点包括:

1. 加速度阈值:设计分段变速跑提升瞬时爆发

2. 路线预判:使用VR模拟系统训练超越时机把握

3. 体力分配:建立能量消耗模型优化功率输出曲线

两种战术的胜负并非绝对,关键在于对赛道特征、对手阵容、天气条件的综合解析。顶级训练师应建立包含12-15项参数的决策矩阵,在赛前24小时完成战术模拟,并根据实时天气变化进行微调。实践中建议采用"7:3"的战术储备比例,即主修一种战术同时保持另一种战术的应变更替能力,以此构建完整的竞技攻防体系。