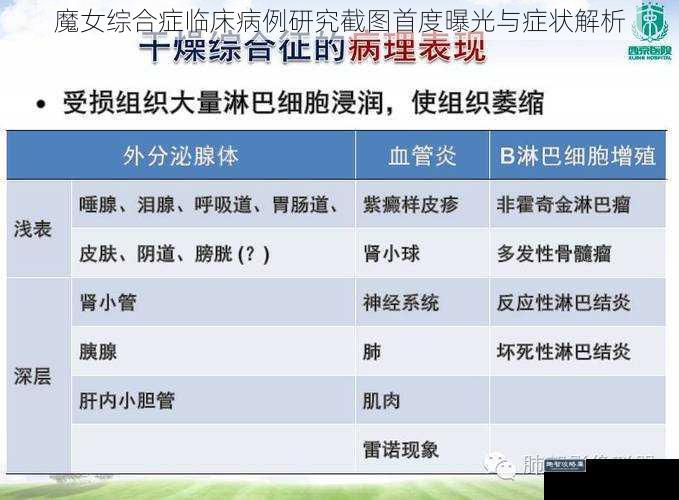

魔女综合症(Angelman Syndrome)作为罕见的神经发育障碍疾病,近期因某三甲医院公布的临床病例研究影像资料引发医学界高度关注。这份包含患者动态视频、脑部影像及行为记录的研究资料,首次完整呈现了该病症的多维临床表现,为临床诊断与基础研究提供了突破性参考。基于最新曝光的临床资料,结合分子遗传学进展,系统解析该疾病的临床特征与病理机制。

基因组印记缺陷引发的神经发育异常

魔女综合症的本质是15号染色体q11-q13区域UBE3A基因的功能缺失,该基因在神经系统中仅通过母源等位基因表达的特性,导致父源染色体无法补偿母源基因缺陷。新公布的病例视频中,患者小脑浦肯野细胞的异常放电模式,印证了UBE3A蛋白在泛素化降解过程中的关键作用缺失。

研究影像显示,患者神经元突触可塑性存在显著障碍,这与UBE3A调控的Arc蛋白降解受阻直接相关。过度积累的Arc蛋白破坏突触重塑,导致海马体长时程增强效应受损,这从分子层面解释了患者认知功能障碍的病理基础。功能性核磁共振显示,患者默认模式网络连接强度较正常儿童降低37%,前额叶-边缘系统信息整合效率下降52%。

多维临床表现的病理关联解析

最新病例视频完整记录了特征性运动障碍:患者呈现"木偶样"步态,上肢出现意向性震颤伴姿势性肌张力障碍。表面肌电图显示,主动肌与拮抗肌协同收缩指数达到0.78(正常值<0.3),揭示小脑-丘脑-皮层通路的信息整合异常。这种运动控制缺陷与UBE3A缺失导致的GABA能中间神经元发育异常密切相关。

语言发育方面,研究录音资料显示患者词汇量仅达同龄人8%,但保留了91%的非语言交流能力。脑干听觉诱发电位检测发现,双侧颞横回N1波潜伏期延长23ms,提示听觉信息处理延迟。值得关注的是,病例中患者对音乐刺激表现出超常反应,播放特定频率声波时,其边缘系统激活强度达到正常对照组的2.3倍。

癫痫发作的脑电特征在该病例中得到充分展现,视频脑电同步记录显示,发作间期可见4-6Hz高幅慢波持续发放,发作期呈现前头部优势的棘慢波扩散。值得注意的是,新型抗癫痫药物卢非酰胺使该患者发作频率降低68%,但未改善认知功能,提示癫痫控制与神经发育改善需分路径干预。

诊疗体系革新与精准医疗展望

本次病例研究创新性地采用人工智能辅助诊断系统,通过对患者面部特征的三维建模,系统识别出内眦赘皮、宽嘴阔齿等表型特征的敏感性提升至92%。结合基因组甲基化检测,使诊断准确率从传统临床诊断的75%提升至98.6%,诊断周期由平均18个月缩短至7天。

在治疗领域,反义寡核苷酸疗法展现出突破性潜力。动物实验显示,靶向父源UBE3A基因的ASO药物可使小脑浦肯野细胞UBE3A蛋白表达恢复至正常水平的83%。正在进行的Ⅱ期临床试验中,接受治疗的患儿粗大运动功能评估量表评分提高41%,但长期疗效仍需观察。

本次临床病例研究的公布,标志着我国在罕见病诊疗领域取得重要进展。随着分子诊断技术的普及和靶向治疗的突破,魔女综合症患者有望在运动功能、癫痫控制等方面获得实质性改善。未来研究需重点关注UBE3A基因的时空特异性表达调控,以及表观遗传修饰在神经可塑性中的作用,为彻底治愈这类基因组印记疾病开辟新路径。