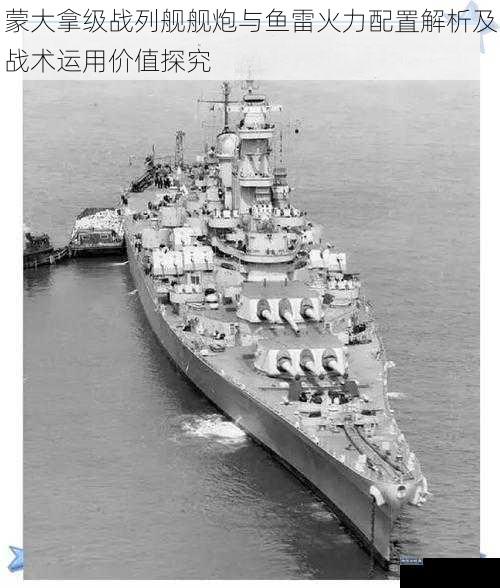

作为美国海军在二战期间设计的终极战列舰,蒙大拿级(Montana-class)代表了战列舰发展的技术巅峰。尽管因战争形势变化而未能实际建造,但其火力配置与战术设计理念仍具有重要的研究价值。将从主炮系统、防空/反潜装备、战术定位三个维度,蒙大拿级的作战效能及其在舰队决战中的运用逻辑。

主炮系统的革新与突破

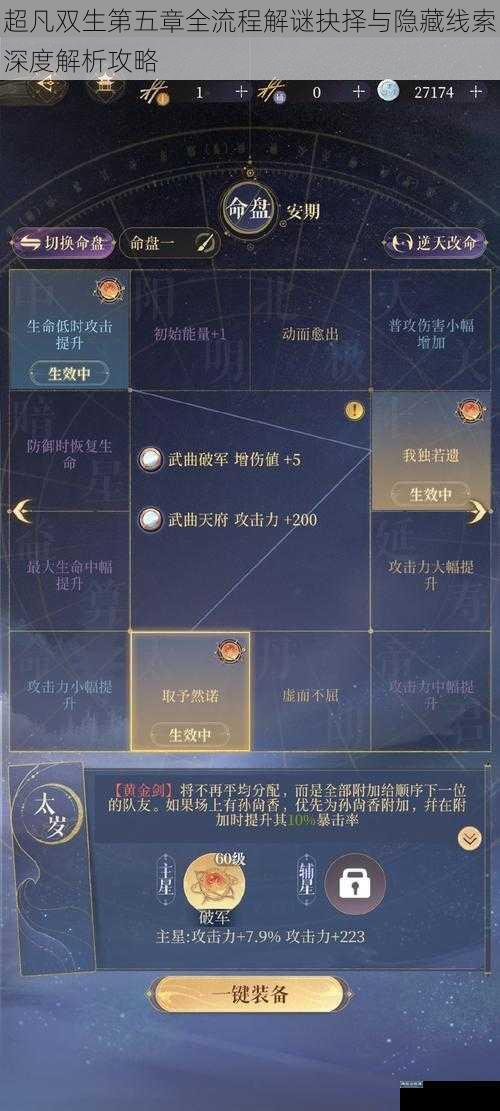

蒙大拿级计划搭载12门16英寸(406毫米)/50倍径Mark 7型舰炮,采用三座四联装炮塔的革新布局。这种配置相较前型衣阿华级的九门火炮系统,单次齐射投射量提升33%,达到14.7吨穿甲弹的惊人火力密度。主炮采用分装式弹药设计,射速保持在每分钟2发的可控范围内,既保证了射击稳定性,又避免过度损耗炮管寿命。

弹药体系采用超重弹(Mark 8型穿甲弹)与高爆弹的复合配置。Mark 8型穿甲弹在32公里距离仍能保持30°着角,可击穿大和级战列舰的410毫米倾斜装甲。火控系统整合了MK38型指挥仪与MK8型雷达,具备在40公里外实施跨射校射。在对抗日本大和级战列舰的设想中,蒙大拿级可通过12门主炮的密集火力覆盖,在单位时间内形成超越对手的火力密度优势。

防御体系与辅助火力配置

装甲防护采用"全有或全无"理念的升级版本,主装甲带厚度达409毫米(倾斜19°),水平装甲分为三层合计258毫米,可抵御460毫米炮弹在24-30公里距离的垂直打击。炮塔正面装甲强化至572毫米,创造了战列舰装甲厚度的新纪录。这种防护设计使得蒙大拿级在战列线对轰中,可在确保自身生存的前提下持续输出火力。

副炮系统由20门5英寸(127毫米)/54倍径Mark 16型高平两用炮组成,采用双联装炮塔布局。该型火炮射速达每分钟15-22发,配备VT近炸引信后,单炮塔即可形成半径1200米的防空火网。反潜方面虽未配备专用鱼雷发射管,但设计了深水炸弹投射轨与声呐系统,配合舰载水上飞机,可执行基础反潜任务。这种配置体现了美军对航母威胁的预判性考量。

战术运用与舰队协同价值

作为舰队决战核心,蒙大拿级设计航速维持在28节,虽略低于衣阿华级,但通过优化舰体线型,保证了与航母战斗群的战术协同能力。在冲绳战役式的两栖作战中,其重装甲可抵御神风特攻队的自杀撞击,而密集的副炮群能有效保护登陆船队。

在对抗大和级的战术想定中,蒙大拿级可依托雷达火控优势,在30-35公里距离发起首轮打击。12门主炮的齐射散布界较传统三联装炮塔缩小15%,首轮命中概率显著提升。当进入20公里内中近距离时,通过交替使用穿甲弹与高爆弹实施跨射压制,可破坏敌舰上层建筑与观瞄设备。

与航母编队的协同方面,蒙大拿级可作为前卫屏障,利用其强大的防空火力为航母提供区域防空掩护。舰载OS2U翠鸟侦察机可延伸舰队侦察半径至400海里,弥补雷达探测盲区。在夜间作战中,MK3型火控雷达引导的主炮群,具备在复杂气象条件下实施精确打击。

设计局限性与时代转折

尽管蒙大拿级在纸面性能上全面压制同期战列舰,但其设计仍存在固有局限。4.7万吨的标准排水量导致通过巴拿马运河受限,战略机动性大打折扣。动力系统采用8台Babcock & Wilcox锅炉,虽能提供172000轴马力,但较衣阿华级的212000轴马力明显不足,反映出火力、防护、机动性之间的取舍困境。

更具历史意义的是,该级舰的夭折标志着海战形态的根本转变。1943年瓜岛战役证明,没有制空权的战列舰难以发挥预期作用。蒙大拿级设计周期(1940-1942)恰逢航母战术成熟期,其建造计划的中止,实质上是巨舰大炮主义向航空制海权过渡的历史必然。

蒙大拿级战列舰的火力配置体现了二战末期战列舰设计的极致追求:通过主炮数量优势获取火力密度,依托先进火控实现超视距打击,配合多层防护确保战场生存。其战术价值不仅在于单舰作战能力,更在于作为舰队防空/反舰火力节点的体系化作用。尽管最终未能从蓝图走向海洋,但蒙大拿级的设计理念深刻影响了战后大型水面舰艇的发展思路,其攻防平衡思想在导弹时代仍在延续。研究该级舰的得失,对于理解海军装备演进逻辑具有重要启示意义。