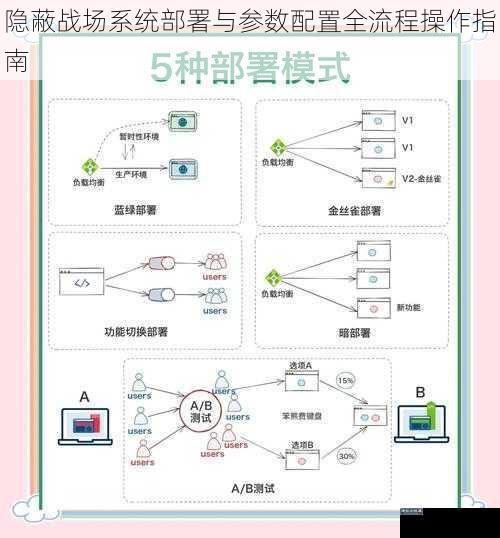

系统部署与参数配置的意义

隐蔽战场系统作为现代信息化作战的关键支撑平台,其部署与参数配置直接决定了系统的隐蔽性、抗干扰能力及作战效能。通过科学规划部署方案和精细化参数调整,可有效提升系统在复杂电磁环境下的生存能力,同时实现战术意图与资源的最优匹配。将从需求分析、环境勘察、部署实施、参数调优四个阶段展开全流程解析。

需求分析与环境勘察

1. 明确作战需求

部署前需明确系统核心功能定位:包括情报采集、指挥控制、通信中继或电子对抗等。根据任务优先级划定数据带宽、时延要求(如实时指挥需≤50ms)及覆盖范围(如半径5km内的战术单元接入)。同时需评估潜在威胁,包括电磁干扰强度、敌方侦察手段(如频谱监测、热成像探测)及物理破坏风险。

2. 环境勘察与建模

使用频谱分析仪、地形扫描仪等工具对部署区域进行三维建模:

最终生成环境热力图,标注高风险区域与最优部署坐标。

系统部署实施

1. 硬件部署规范

2. 网络架构搭建

构建双通道通信链路:主通道采用军用加密频段(如L波段),备用通道启用动态跳频机制。关键节点之间部署冗余链路,切换延迟需控制在1秒以内。物理布线采用抗剪切光缆,无线链路启用空口加密协议(如AES-256)。

参数配置与优化

1. 通信协议配置

2. 抗干扰与隐蔽参数

3. 加密与认证机制

4. 节点管理策略

测试验证与迭代优化

1. 功能测试

逐项验证通信连通性、加密解密效率(要求加解密延迟<5ms)及抗干扰切换成功率(目标≥98%)。使用信号发生器模拟20dB窄带干扰,检验系统降级恢复能力。

2. 隐蔽性测试

通过第三方侦察设备检测系统辐射特征,确保通信信号与背景噪声差异<3dB。利用红外成像仪验证热源分布是否符合环境伪装预期。

3. 参数迭代

基于测试结果,重点优化频谱切换响应时间(目标≤200ms)及路由收敛速度。建立参数版本库,每次调整后对比历史数据评估改进效果。

运行维护要点

结语

隐蔽战场系统的部署与参数配置是一项多学科交叉的复杂工程,需紧密围绕作战场景进行定制化设计。通过严谨的环境建模、科学的部署策略及动态参数优化,可显著提升系统的实战能力与生存概率。未来随着AI技术的深度融合,参数自适应学习与预测性维护将成为迭代升级的核心方向。