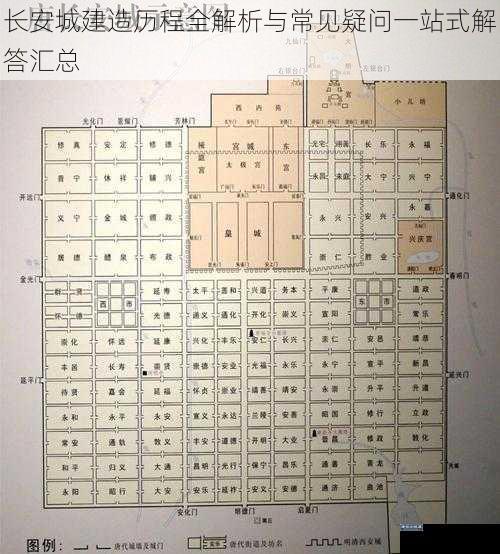

长安城建造的历史脉络

隋开皇二年(公元582年),隋文帝杨坚颁诏营建新都,这项由建筑大师宇文恺主持的工程,开启了中国古代都城建设史上最辉煌的篇章。选址于龙首原南麓的决策,既符合周易"六爻"理论中的"九五"至尊之位,更基于关中平原"被山带河,四塞为固"的战略优势。宇文恺团队仅用9个月完成宫城主体,至唐高宗永徽五年(654年)完成大明宫扩建,这座都城历经隋唐两代七十余年的持续建设,最终形成面积达84平方公里、人口逾百万的世界第一大都市。

营造工程的六大技术特征

1. 模数化规划体系

以朱雀大街150米宽度为基准模数,全城道路网采用"九经九纬"的网格布局。皇城与宫城占据全城5.2%的面积,严格按照考工记"前朝后市"的礼制规划,形成由外郭城、皇城、宫城构成的三重城垣体系。

2. 水利系统工程

通过龙首渠、永安渠、清明渠、黄渠构成的四大供水系统,引入浐河、潏河等水源。考古发现西市遗址内深达4米的水井,印证了唐六典记载的先进给排水技术。曲江池水利枢纽更兼具防洪、漕运、园林三大功能。

3. 夯筑工艺革新

城墙采用"版筑法"分层夯筑,每版高0.9米、长3.5米。大明宫城墙基宽13.5米,顶部宽12米,夯土密度达1.7吨/立方米。含光门遗址剖面显示城墙内部设有排水暗渠和防渗夯土层。

4. 标准化建材应用

砖瓦窑遗址出土的"官匠"铭文砖证实了建材生产的官营制度。大明宫夯土墙中发现的"永定柱"(竖向木骨)遗迹,开创了复合墙体结构先河。含元殿遗址出土的莲花纹方砖规格统一,误差不超过0.5厘米。

5. 立体防御体系

城墙配置马面、角楼、瓮城等设施,城门采用"过梁式"木构城门道。考古发现明德门遗址设有5个门道,中央御道宽5.2米,两侧门道递减至4.8米,形成等级分明的通行体系。

6. 生态营建智慧

全城绿化覆盖率超过30%,街道两侧植槐成荫,宫苑内引种柑橘、梅花等南方植物。根据两京新记记载,太液池周边采用"浮田法"栽培水生植物以净化水质。

五大核心问题深度解析

1. 选址决策的科学性

关中平原沃野千里,渭河水系提供充足水源,崤函之固构成天然屏障。据元和郡县图志记载,长安城高程在400-450米之间,高出渭河河床30米,有效规避洪水威胁。地质勘探显示,城址所在区域黄土层厚度达50米,地基承载力超过150kPa,完全满足大型建筑需求。

2. 里坊制度的运行机制

108个里坊实施宵禁制度,坊门晨钟暮鼓定时启闭。考古发现的平康坊遗址显示,大型里坊内部设有十字街,将区域划分为16个居住单元。西市遗址出土的波斯银币、罗马玻璃器等文物,印证了"日中击鼓开市"的国际贸易盛况。

3. 建筑技术突破

大明宫麟德殿采用"减柱造"技术,殿内无柱空间达1700平方米。含元殿夯土台基高达15.6米,通过分层夯筑与木骨加固相结合,至今仍保持3°的惊人稳定性。建筑学家傅熹年测算,主要宫殿用材量超过20000立方米,相当于明清紫禁城的1.5倍。

4. 城市衰落的多重因素

安史之乱后,吐蕃等外族28次攻入长安,城墙防御体系遭受严重破坏。据旧唐书记载,广明元年(880年)黄巢之乱时,皇城内建筑损毁率达60%。叠加唐末气候转冷导致的农业减产,最终导致这座帝都的衰落。

5. 现代遗存的价值认知

现存7.6公里城墙遗址中,含光门遗址博物馆完整保留了隋唐至明清的城墙叠压剖面。大明宫丹凤门遗址采用钢构架展示原始尺度,创造性实现遗址保护与空间再现的统一。考古发现的陶水管道、石望柱等构件,为研究隋唐建筑模数制度提供了实物证据。

结语:永恒的都城遗产

长安城营造工程凝聚着中国古代哲学、工程技术、社会管理的最高智慧,其"天人合一"的规划思想至今影响着东亚都城建设。正如建筑史学家宿白所言:"长安城不是简单的土木堆积,而是中华文明的空间史诗。"在当代城市化进程中,这份遗产仍在启示我们如何构建人与自然和谐共生的城市文明。