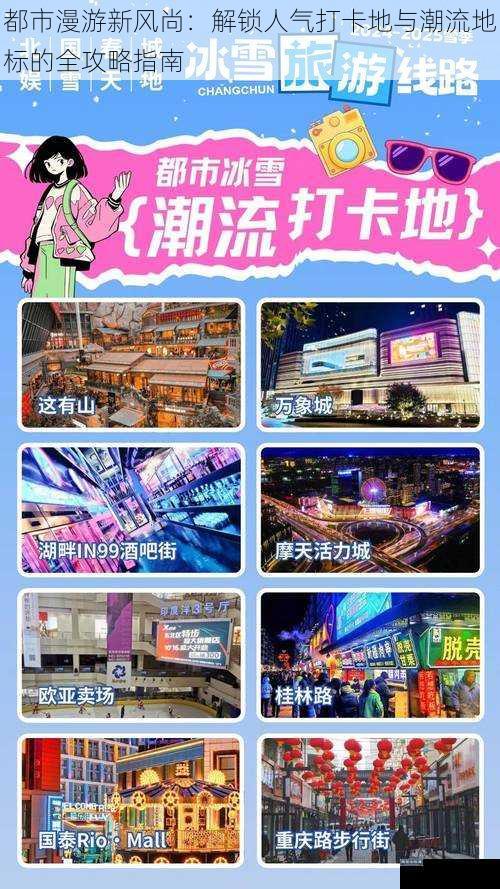

在算法推荐与视觉经济主导的社交时代,以"打卡"为标志的都市漫游已超越传统观光形态,演变为青年群体重构城市认知、构建身份认同的仪式化实践。这场由社交媒体与消费主义共同催生的空间游戏,正在重塑城市空间的价值序列,推动商业体、历史街区和公共设施的创造性转化。将深度解析都市漫游热潮背后的社会机理,揭示人气地标诞生的底层逻辑,并提供专业化的探索策略。

空间符号化:打卡经济的空间生产机制

当代网红地标的本质是经过精密设计的"符号容器",其空间叙事遵循"视觉优先、传播友好、体验增值"的构建原则。上海武康路历史建筑群通过立面改造强化建筑轮廓的几何美感,成都Regular源野商业体将地下空间转化为光影交织的沉浸剧场,这些改造均指向社交传播的底层需求——创造具有高辨识度的视觉符号。

专业摄影机构数据显示,合格网红地标的视觉要素需满足"三分线构图天然适配""色彩对比度超过65%""纵深层次不少于3层"等技术标准。北京隆福寺文化街区特意保留9米挑高空间,杭州天目里设计环形动线创造270度取景角度,均印证了空间设计对传播规律的深度妥协。

地标类型学的范式突破

当代人气地标已突破传统景区分类,形成独特的类型谱系:

1. 废墟美学空间:重庆白象居24层无电梯居民楼、广州华侨新村民国别墅群,凭借原生生活场景的粗粝质感,成为赛博朋克影像的天然片场。这类空间的价值在于"未完成的现代性"带来的叙事张力。

2. 策展式商业体:深圳万象前海引入动态艺术装置实现每月场景迭代,上海现所创意园将买手店与独立出版融合为文化策展。此类空间通过高频内容更新制造复访理由,其坪效可达传统商业的3.2倍。

3. 基础设施景观化:武汉杨泗港长江大桥的"金秋黄"涂装、贵阳钟书阁地铁站的镜面穹顶设计,将功能性设施转化为城市艺术装置,日均人流量较改造前提升400%。

漫游行为的文化解码

打卡行为本质是数字原住民对抗"附近消失"的抵抗策略。复旦大学城市行为研究中心2023年调研显示,78.6%的受访者通过地标打卡重建与城市的感性连接。北京798艺术区定期举办的艺术家驻地计划,允许游客参与创作过程,正是将单向度观看转化为多维交互的典型案例。

专业城市探索者建议采用"三线交织法"规划路线:以地铁环线串联3个核心地标,通过共享单车覆盖1.5公里内的次级节点,预留步行路径邂逅意外性场景。上海"巨富长"街区(巨鹿路-富民路-长乐路)的探访数据显示,预设路线与随机路径的精彩内容发现比为1:2.3。

可持续漫游的实践准则

面对过度打卡引发的社区扰民问题,资深城市研究者提出"负责任的探索"原则:选择工作日上午10点前到访居民区,使用静音快门设备,遵守单次拍摄不超过5分钟的社区公约。成都玉林东路商家联合推出的"漫游护照",通过消费积分兑换展览门票的机制,正在构建游客与在地社区的良性互动模型。

城市更新领域专家强调,2024年地标建设将进入"在地性2.0"阶段。广州永庆坊引入增强现实技术实现建筑立面的历史图层叠加,苏州双塔市集保留40%原住民占比的改造模式,标志着网红空间开始从"视觉奇观"向"文化共生"转型。

结语:重构城市的认知维度

都市漫游不应止步于空间消费的表层狂欢,更应成为理解城市生命体的认知工具。当探索者开始关注北京杨梅竹斜街的窗棂纹样演变,记录深圳南头古城不同年代墙体的沉积层次,便真正触碰到城市生长的真实脉搏。这种由打卡引发的深度认知,终将转化为对城市文明的敬畏与守护。